Ce recueil de quatre pièces pour tuba (ou saxhorn, ou euphonium) et piano inclut et complète la Danse Kàla publiée individuellement en 2011. De longueurs et difficultés variées, ces pièces ont pour projet de mettre en valeur toutes les capacités de l’instrument (et, pourquoi pas, de s’amuser un peu ce faisant).

Aucune de ces pièces n’a jamais été créée.

Historique et orientation

[Cliquez pour déplier.]

J’ai déjà exposé — longuement — les circonstances qui m’ont conduit, d’abord à faire connaissance avec cet instrument charmant et injustement méprisé qu’est le tuba, puis à lui consacrer une pièce en 2009-2010-2011 (oui, je sais : plus de deux ans pour écrire quatre minutes de tuba, il y a de quoi s’arracher quelques cheveux).

Or voilà : publier une petite partition comme ça, quelque réussie qu’elle puisse être, ça ne fait pas très sérieux. Et être pris au sérieux, dans ma vie, et tout particulièrement dans ma vie de personne-qui-écrit-de-la-musique, c’est une préoccupation récurrente (mon souci constant, comme dirait Georges Perec).

La solution, on la connaît (c’est déjà ce qui m’a conduit à écrire, par exemple, mes Sardinosaures) : plutôt qu’une pièce séparée, individuelle, misérable, il suffit de produire un mini-recueil (pour parler plus prétentieusement, on appellera ça un « cycle »). Donc me revoilà au travail, dès l’été 2011, avec pour objectif de dire tout ce que je n’ai pas dit la première fois.

Par exemple, réaliser un mouvement lent. Puisque ma première danse reposait, dans l’ensemble, sur un mouvement rapide, motorique et carré, principalement impulsé par le piano, pourquoi ne pas rédiger une pièce plus lente, dans un mouvement d’aspect plus circulaire, où le piano reste très estompé ? Ce sera la troisième danse, que j’ai rédigée rapidement1 en pensant au tuba seulement, et qui pourrait même presque se passer de piano2.

Autre stratégie possible : partir d’une idée exactement similaire à la première danse, mais en allant plus loin — voire, le plus loin possible. Ce sera la quatrième danse, qui part du même matériau en quartes diatoniques que la première, mais presque comme une caricature : tempo encore plus rapide, avec des notes répétées, des traits ultra-rapides, des notes extrêmes particulièrement exigeantes, et de très longues phrases à jouer sans possibilité de respirer — autant dire, un éventail assez complet de tout ce qui fait faire des cauchemars la nuit à n’importe quel tubiste.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la « suite » d’un film, au cinéma, est en général nettement moins réussie que le film d’origine3. Le public connaissant déjà les personnages et le principe narratif, il n’y a plus rien à exposer ni à prouver, la prise de risque est bien moins grande (et très souvent, les auteurs n’ont tout simplement plus rien à dire qu’il n’aient déjà dit, ils n’ont plus qu’à s’installer paresseusement sur des rails pré-existants). De plus, ces films disposant en général d’un budget plus confortable (et de la pression industrielle-commerciale qui l’accompagne), il n’y a plus besoin de se creuser la cervelle pour suggérer et composer avec l’économie de moyens : il suffit de montrer, montrer et montrer encore, dans un étalage d’effets cinématographiques, une débauche de grand spectacle. Telle est un peu la démarche qui a été la mienne, à partir d’un soir de décembre 2011 où, sur le trottoir en rentrant chez moi, je me demandais quelle serait la phrase la plus spectaculaire par laquelle un tuba solo pourrait lancer un morceau — et eus l’idée de cette interminable suite de triolets en notes répétées dans l’aigu, à jouer en une seule respiration.

Puisqu’il s’agit là d’un mouvement vif, son écriture me demanda nettement plus de temps ; non seulement parce qu’il y a davantage de notes à remplir4 mais aussi et surtout parce que c’est dans les mouvements rapides que le décalage entre le « temps de l’écriture » et le « tempo de la musique » est le plus grand : ces lignes que vous venez d’écrire en vous échinant pendant plusieurs heures, ne seront jouées qu’en quelques secondes le jour venu. Vous avez envie de passer à autre chose, de faire évoluer votre idée musicale, vous ressentez qu’il en est grand temps — et pourtant, votre interprète et ses auditeurs n’auront même pas eu le temps de comprendre votre idée. Variez trop souvent votre pensée, votre musique sera indigeste et incohérente à l’écoute. Inversement : abusez du copier-coller, et votre musique sera sans aucun intérêt. La musique se doit d’être ni trop prévisible ni trop imprévisible ; tout est une question de rythme et de tempo, et c’est dans les mouvements rapides que cet équilibre est le plus délicat à observer.

Enfin, et puisqu’il est ici question d’imprévisibilité, la dernière stratégie possible est, non pas d’aller dans le même sens ou en sens inverse de votre idée d’origine, mais simplement... de faire tout autre chose. Quelque chose qui, par exemple, ne me ressemblerait pas — j’avais précisément eu l’occasion d’accompagner, en janvier 2011, un élève se présentant au Concours de tuba de Tours, pour lequel il présentait une création contemporaine en forme de danse cubano-brésilienne (samba, rumba, salsa, enfin un truc comme ça) ; typiquement le genre de morceau sympa-cool que je n’oserais jamais écrire. Aussi me mis-je en devoir d’essayer de travailler dans cette direction, « pour changer un peu », et en essayant de me débarrasser de tout marqueur trop identifiable : on se retrouve avec une espèce de danse indéfinissable vaguement latino-américaine ou vaguement jazz-swing, qui plus est mâtinée de dodécaphonisme et bardée de contraintes formelles — parce que bon, je veux bien prendre l’air sympa-cool un instant, mais on ne se refait pas.

Et ce fut donc la deuxième danse, celle qui me demanda le plus de travail (même sans guère de conviction, ou précisément à cause de cela). À ce stade-là évidemment, elle ne s’appelait pas encore deuxième ; je ne décidai de l’ordre qu’après-coup. La première danse me semblait constituer une excellente ouverture pour le « cycle », et reste à mon avis la plus réussie — j’évoquais plus haut son aspect « carré » ; c’est sans doute la raison pour laquelle le recueil est composé de quatre pièces et non cinq. Je choisis d’enfouir les deux suivantes à l’intérieur du recueil afin qu’elles passent plus inaperçues ; et la quatrième, dans toute sa virtuosité spectaculaire, paraissait assez appropriée pour conclure l’ensemble. Ce qui se dessinait ainsi était rien moins qu’une « forme sonate » — en quatre mouvements, telle que la Deuxième Sonate pour piano de Prokofiev : de ce fait, la deuxième danse tient ici lieu de scherzo, la troisième, de mouvement lent et la quatrième, de finale.

Présenter cette dernière pièce comme le « finale » (oui, ça s’écrit au masculin, c’est pas un match de foot) d’un cycle, est également un moyen d’atténuer son aspect de saucisson pour tuba5. Un mot à ce sujet : comme je l’avais expliqué naguère, chaque instrument possède son lot de saucissons, ces gros morceaux incontournables pour tout instrumentiste un tant soit peu aguerri. Il existe, depuis au moins le XVIII ou XIXe siècle, un véritable business pour compositeurs autour de la fabrication de saucissons en gros. Les italiens ont très longtemps dominé le marché du saucisson pour violon (Vivaldi, Locatelli, Paganini, ou le bien-nommé Tartini) et pour brailleuses (A. Scarlatti, Vaccai, Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti, Puccini, avec toutefois une certaine concurrence des français chez Lully, Campra, Charpentier, Collasse, Gluck), alors que les français produisent généreusement pour les vents (de Boismortier à Tomasi ou Desenclos en passant par Damaré, et j’en passe)6, et ont même tenté de s’imposer sur le marché du saucisson violonistique (avec les fabricants Saint-Saens, Lalo et autres Ysaïe).

Se dessine ainsi un panorama somme toute assez complet de la musique pas intéressante à travers les époques. Attention toutefois, saucisson ne veut pas dire que la musique est moche ni pénible à jouer, bien au contraire ; un bon saucisson est un vrai régal à travailler et à interpréter (et même, pour les amateurs du genre, à écouter : sans quoi les opéras italiens se joueraient dans des théâtres désertés). Simplement, ce n’est pas un morceau qui prétend révolutionner la musique ; un saucisson pour violon n’aura d’intérêt que pour les violonistes, un saucisson pour flûte ne sera d’utilité et d’agrément qu’à un(e) flûtiste, et ainsi de suite. Comme toute règle, la phrase précédente a ses exceptions : ainsi, le répertoire saucisonnoïde français du vingtième siècle (qui se résume grosso modo aux morceaux de concours écrits chaque année pour le Conservatoire de Paris) réussit le tour de force d’être à la fois parfaitement inaudible pour les spectateurs... et chiatique au-delà de toute expression pour les instrumentistes eux-mêmes. In memoriam Marcel Bitsch.

Qu’en est-il du piano, me direz-vous ? Eh bien, sa situation me semble quand même très particulière, et singulièrement enviable à comparer des autres instruments. En effet, si nous autres pianistes n’échappons évidemment pas au syndrome du saucisson (ce ne sont pas mes grands amis Beethoven, Liszt, Rachmaninoff, Fauré ou Messiaen qui prétendront le contraire) — encore sont-ce, dans la plupart des cas, des saucissons de remarquable facture —, le piano a quand même attiré une bonne poignée d’immenses compositeurs qui ont écrit pour lui des œuvres authentiquement intéressantes — j’entends par là, des œuvres dont l’intérêt pour le monde musical va très, très loin au-delà des quatre-vingt huit touches d’un piano. Chopin, Schumann, Debussy, Prokofiev ; pour tous ces compositeurs, le piano est le lieu d’expression de leur pensée musicale dans toute sa richesse. Et même des compositeurs dont le piano n’est pas forcément le centre d’intérêt unique (Brahms, Ravel, Ligeti,...) écrivent pour le piano avec un soin tout particulier : ils savent qu’ils sont attendus au tournant, et que ce n’est pas n’importe quel instrument.

Mais revenons-en au tuba, qui ne jouit pas d’une grande considération (c’est le moins qu’on puisse dire) en tant qu’instrument soliste7. Écrire un saucisson pour un tel instrument — et seulement pour un tel instrument, au contraire des « saucissons génériques » produits autrefois à la chaîne pour le Conservatoire de Paris, et joués indifféremment au tuba ou au trombone sans rien perdre de leur mocheté —, partant, c’est s’exposer à un double discrédit : en tant que fabricant de saucissons, et, pire sans doute, en tant qu’amateur de tubas. Aussi ai-je eu à cœur de travailler (très) consciencieusement sur ces partitions, et notamment de rédiger une partie de piano digne de ce nom (c’est-à-dire non seulement exigeante mais sans difficulté inutile). De plus, les effets instrumentaux que j’utilise sont la plupart du temps mis au service de l’expressivité, et justifiés par un vrai geste musical plutôt que « faire des gammes pour faire des gammes ». Excepté en de très rares endroits, où j’ai eu conscience de rajouter de la difficulté pour la partie de tuba (le plus souvent avec quelques notes aigües ponctuelles, par exemple le la aigu mesure 73 de la première danse), il me semble que la virtuosité de l’instrument soliste, à chaque fois qu’elle intervient, est rendue pleinement nécessaire par l’intention musicale qui la sous-tend.

Cela est-il vraiment perceptible et aussi enthousiasmant que je le souhaitais ? Je ne peux que l’espérer.

Description

[Cliquez pour déplier.]

Avertissement : comme toujours, les quelques indications qui suivent ne sont livrées qu’à titre de curiosité, et ne sont pas nécessaires à la compréhension de la partition !

La première.

On pourra se reporter à ma présentation de cette pièce. Pour n’en rappeler que les grandes lignes : il s’agit d’un mouvement enlevé et ininterrompu, construit sur des structures de 42 mesures et avec une symétrie interne. Le motif principal est construit sur des quartes, faisant signe vers l’écriture typique de ce que j’appelle les cuivres de péplum.

Un point que je n’ai pas abordé à l’époque, est celui de la polarisation de cette pièce. Même si la partition ne fait intervenir aucun accord parfait, aucune fonction tonale ni même aucune détermination majeure mineure, il s’agit tout de même d’une écriture très polarisée, toujours organisée autour d’une note centrale clairement identifiée et constamment réaffirmée. C’est ce qui fait, à n’en pas douter, l’efficacité du discours musical (d’autant plus nécessaire qu’on a effectivement affaire à des gestes « dansés ») ; mais c’est également la marque d’une certaine facilité, voire d’une pauvreté harmonique.

Je reste donc toujours tiraillé entre le souci d’efficacité et d’intelligibilité (et à ce titre, la polarisation fournit des points de repères irremplaçables) et la crainte de tomber dans une certaine complaisance racoleuse (que ce soit du côté néo-tonal ou du côté dépolarisé, qui produit lui-même sa « soupe contemporaine » pour le plus grand bonheur d’un certain public plus ou moins snob). Cette première danse en porte la trace : chacune de ses parties commence par asseoir une note polarisante, puis lance des envolées un peu plus inattendues (par exemple mesure 26 puis 34, ou encore 89 ou 165 et suivantes).

La deuxième.

J’ai exposé ci-dessus le projet de cette deuxième « danse », et mes doutes quant au résultat atteint. Si l’influence des rythmiques sud-américaines ou cubaines ne se perçoit sans doute plus vraiment, mon idée de départ était bel et bien un montuno8 sur quatre notes seulement. En partant de double-croches, j’explore ensuite diverses combinaisons rythmiques que l’on pourrait qualifier de « syncopées » à des degrés divers.

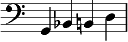

Mais revenons tout d’abord au travail sur les hauteurs. Ces quatre notes un peu chromatiques sont un motif que j’utilise énormément9, mais dont je ne suis évidemment pas l’inventeur (on le trouve énormément chez les compositeurs un peu tordus, tels que Bach, Bartòk ou Schumann).

Ces quatres notes appellent à être complétées (à la dominante, par allusion au langage tonal des styles musicaux auxquels je me réfère discrètement) par quatre autres, qui suivent le même motif mais que l’on donnera en inversion symétrique (à la fois verticale et horizontale) :

Et il nous reste donc, pour parvenir aux douze notes de l’échelle, quatre autres notes qui cette fois ne suivent plus le même motif intervallique :

Ce nouveau motif est particulièrement rigolo car il correspond à un accord parfait à la fois majeur et mineur (jouez ce motif en boucle et vous aurez l’impression d’entendre un boogie-woogie). Prises dans un ordre différent, elles constituent également le début du célèbre et kitchissime Saint-Louis Blues. À première vue, rien n’apparente ce nouveau motif avec le premier. Mais... contentez-vous de substituer à la première ou la dernière note son triton, et vous vous retrouverez exactement avec les notes du premier motif.

Il y a mieux ; comme ces trois motifs contiennent chacun deux tierces mineures, on peut les décrire de la façon suivante :

En d’autres termes, chaque motif de quatre notes emprunte respectivement deux notes à deux des trois accords de septième diminuée (et quand je relis cette phrase, je me dis que j’ai bien fait de présenter d’abord le schéma avec les couleurs). Il y a donc une approche combinatoire à proposer, et c’est exactement ce que je fais dans cette pièce. J’en veux pour illustration les mesures 19 à 25 au piano, qui explorent méthodiquement non seulement les différents modes mais également les différentes combinaisons rythmiques permettant de faire entendre 12 notes dans une mesure de 16 double-croches (le premier temps restant inchangé).

Le motif de quatre notes précité, sert également à atteindre les points culminants de la partie de tuba. Ce qui me permet de glisser une petite allusion à une autre pièce instrumentale assez célèbre qui fait signe vers le jazz tout en s’inscrivant dans un héritage harmonique post-sériel : la sonate pour saxophone et piano de Denisov.

Ce mouvement fait exactement 127 temps (encore un nombre pour geeks), découpés soigneusement avec des multiples de 7 — à moins que ce soit de 9 ou de 11, je ne suis plus très sûr de mes calculs mais je me souviens qu’ils furent laborieux. Afin de brouiller les pistes, je ne voulais pas ouvrir la pièce avec des mesures à quatre temps trop aisément perceptibles. Après beaucoup de réflexion intense (le pire c’est que ce n’est pas une blague), j’ai fini par rajouter un temps dans les premières carrures, en remplaçant 4 + 4 par 4 + 3 + 2 — et l’on voit ainsi combien cela demandait d’effort intellectuel. Me restait donc des mesures à 2/4, totalement vides, dont la seule fonction était de briser la carrure trop évidente.

Ce n’est que quelque temps plus tard que l’idée m’est venue d’utiliser ces mesures pour renforcer le côté « sympa-cool » de la pièce, avec... des claquements de doigts (on dira « finger snap » en anglais, beaucoup plus classe). Il s’agit là d’un artifice extrêmement facile, sans doute passablement éculé mais qui peut conserver un vague parfum d’anti-conformisme s’il est employé dans un cadre suffisamment ringard — ou dans une musique de film.

La troisième.

Comme je l’écrivais précédemment, cette brève pièce a failli être écrite pour tuba seul.

Le répertoire pour instruments monodiques solo ne lasse jamais de m’interloquer, j’y ai toujours vu une sorte de pitoyable lot de consolation destiné aux instrumentistes qui ne peuvent s’offrir un accompagnateur. Non que je n’apprécie pas les jolies lignes mélodiques, mais pour moi toute l’expressivité d’une mélodie naît du rapport entre ses notes et leur soubassement harmonique. Certains compositeurs s’en sortent — souvent mal — en suggérant des harmonies par de misérables détours de la mélodie ; c’est le cas de Johann Sebastian Bach10 dans ses différents machins réservés aux inconditionnels fanatiques (ils sont hélas nombreux), ou encore d’Astor Piazzolla dans ses célèbres études pour flûte.

J’ai ici tenté d’éviter ce genre de tricheries, en me concentrant sur des mouvements conjoints et en n’ayant recours à des décrochages disjoints que lorsqu’ils présentent vraiment un intérêt expressif. Du coup ça donne une ligne mélodique assez pauvre (voire honteuse, du point de vue d’un « compositeur » « sérieux »), mais qui offre véritablement à l’instrumentiste toute la place pour faire valoir sa propre finesse et ses qualités de phrasé. (L’articulation et la ponctuation des phrases est d’ailleurs indiquée avec une certaine précision, même si l’on ne peut exclure — et c’est tant mieux — que les interprètes fassent leurs propres choix.) Oh, certes, il y a bien quelques phrases expressives dans la première ou la quatrième pièce, avec des valeurs longues et des mouvements mélodiques un peu raffinés ; mais lorsque ce genre d’écriture vient en contraste d’une avalanche de notes, il n’est guère difficile de sembler tout d’un coup extraordinairement sensible et musical. Maintenir une telle couleur et une telle précision sur un mouvement entier, fût-il très bref, c’est une autre affaire.

La partie de piano est écrite avec beaucoup de rigueur dans le choix des hauteurs. Elle donne à entendre des accords faits de tierces majeures et mineures, dont je réalise à l’instant qu’ils sont directement dérivés des motifs chromatiques de la deuxième danse ci-dessus ; on peut également les rapprocher des accords volontairement dissonnants-mais-pas-tant-que-cela que j’ai présentés il y a une petite dizaine d’années dans des mélodies pour voix et piano. Là encore, une contrainte combinatoire est à l’œuvre puisque la partie de piano fait entendre exactement les douze notes du total-chromatisme, non seulement si l’on tient compte des quatre « voix » cumulées de chaque accord, mais également si l’on suit l’une ou l’autre voix du début à la fin.

Ces accords sont répétés sous diverses formes (noire-blanche, blanche-noire, rien d’extraordinaire), et confèrent à la pièce le recueillement de certaines danses anciennes (passacaille, sarabande). La pièce est découpée en trois sections de 14 mesures chacune (oui, ça fait 42 en tout), la deuxième section étant une sorte d’inversion de la première, et la troisième faisant intervenir deux redécoupages symétriques et superposés (soulignés par les liaisons à la main droite et gauche du piano). Le motif central de la première section est sur trois temps, celui de la deuxième sur deux temps seulement, et celui de la troisième sur un temps. On pourrait dire que cela participe d’une fragmentation progressive du discours musical, j’en passe et des meilleures — mais en vérité, c’est seulement parce que j’ai trouvé ça amusant sur le moment.

La quatrième.

La dernière de ces danses s’ouvre sur un solo de tuba sans doute passablement spectaculaire (c’était en tout cas, comme je l’ai conté plus haut, le but recherché). On se situe dans le haut de la tessiture de l’instrument. Les notes sont répétées trois par trois, en un rythme qui évoque la tarentelle ; ce style de répétition n’est pas aussi commode au tuba qu’à d’autres vents ; tout d’abord parce qu’il faut compter avec une certaine inertie de l’instrument lors de l’émission du son, et également parce que le « triple coup de langue » qui se pratique à la flûte ou à la clarinette est malaisé et inusité aux cuivres — de fait, on articulera probablement ces notes par six plutôt que par trois, en double coup de langue et non en triple. Un phénomène similaire est à l’œuvre au piano, qui répond en « triolets par six » alternant aux deux mains (un peu comme dans le dernier mouvement de ma première sonate, qui est également une forme de tarentelle). Enfin, cette première intervention du tuba est relativement longue, et obligera sans doute l’instrumentiste à se lancer dans un tempo très rapide sous peine de ne pas avoir assez de souffle.

Rien de tout cela n’est insurmontable en soi, et l’on trouve des phrases tout aussi difficiles, sinon pires, dans la littérature pour cuivres graves. Ce qui est, en revanche, certainement épuisant, c’est l’accumulation ; dans la suite du mouvement les phrases s’enchaînent à toute vitesse, parfois sans laisser le temps d’une vraie respiration (par exemple mesure 9 puis 17), les notes suraigües se succèdent (mesures 29 à 37), de nombreux sauts d’octave (ou pire) imposent une tension constante sur les lèvres... Entendons-nous bien : je n’ai jamais soufflé dans une embouchure de ma vie, et n’ai strictement aucune idée du degré de difficulté de ce que j’écris ; il est tout à fait possible que ce soit en fait largement abordable, ou au contraire catégoriquement injouable. Je ne le saurai que si un véritable instrumentiste tente de s’y frotter un jour et m’en fait part : écrire de la musique n’est jamais qu’une activité essentiellement hypothétique.

Quoiqu’il en soit, ce motif de notes répétées est construit sur un bête balancement en quarte descendante : fa - do11, ce qui contribue à l’ultra-polarisation du langage musical que j’évoquais plus haut : notre inconscient musical collectif entend immédiatement un rapport dominante-tonique. Autre balancement, la seconde mineure descendante fa - mib, qui fait elle aussi signe vers une polarisation sur fa — d’une façon encore plus primitive d’ailleurs, puisqu’il n’y a ici même plus de note sensible.

Ce type d’écriture plus-vraiment-tonal-mais-tout-de-même-très-polarisé se trouvera chez certains auteurs du début du XXe siècle, je pense par exemple à Masques de Debussy. Après coup, je retrouve également « mon » motif en quartes dans l’Introduction et Allegro de Ravel (quoique sous-tendu par un contexte clairement tonal et assez sophistiqué) :

Le deuxième motif de la pièce — qui n’est, en dernière analyse, construite que sur deux motifs outrageusement simples, j’en conçois une certaine honte à l’instant où je m’en rends compte — est donné dès la mesure 7, sans même le faire attendre, le faire désirer, lui donner la moindre importance dramatique :

Oui, c’est tout. Ce motif est (à peine) plus mélodique que le premier, mais construit pareillement, sur une quarte et une seconde majeure. Et puisque nous en sommes aux parallèles culturels, je pense tout d’un coup au troisième Concerto pour piano (inachevé) de Bartòk, dont j’ai beaucoup écouté le disque à l’âge de onze-douze ans mais plus jamais depuis lors — je cite de mémoire :

Enfin bref, il y a de la quarte dans l’air. Ce qui ne fait que davantage ressortir le contraste lorsque d’autres intervalles surgissent, par exemple les tierces majeures et effets de gamme par tons (mesure 22) ou de quintes augmentées (mesure 64) qu’elles suscitent. C’est ainsi que, en conservant un matériau thématique (c’est un très grand mot, s’agissant ici de simples bouts de phrases de quelques notes) en apparence constant, je tente quand même de différencier quelques grandes sections, définies par un type de gestes et une atmosphère harmonique propres. Par exemple, je me suis servi à divers endroits d’un procédé de répartition égale des douze notes du tempérament, procédé très dépolarisant, qui donne par exemple les jolies guirlandes de notes aigües de la main droite du piano à partir de mesure 31.

La taille des différentes sections successives, ainsi que leur découpage interne, est dictée par un jeu combinatoire autour des chiffres trois, quatre et sept. Ainsi l’on a ;

- une première section de 21 mesures (soit 7 × 3) 49 blanches (7 × 7), elle-même découpée en

- 7 carrures de 7 blanches, c’est-à-dire

- 3 carrures de 4 blanches plus 3 blanches, puis

- 3 carrures de 3 blanches plus 4 blanches, puis

- 1 carrure de 2 blanches plus 3 blanches plus 2 blanches

- une section de 27 mesures (3 × 3 × 3) à 3 temps, soit 81 temps en tout (3 × 3 × 3 × 3, c’est-à-dire 3 exposant 4), elle-même découpée en

- 3 carrures de 3 mesures chacune

- ce sont des mesures à 3 temps... avec 3 croches par temps.

- une reprise de la première section, mais cette fois décomposée en 49 noires et non en blanches, découpée en

- 7 carrures de 7 temps chacune, dont l’enchaînement fonctionne comme un palindrome :

- 4 + 3

- 3 + 4

- 4 + 3

- 2 + 3 + 2

- 3 + 4

- 4 + 3

- 3 + 4

- une section de 16 mesures (4 × 4) à 4 temps, soit 64 temps en tout (4 × 4 × 4, c’est-à-dire 4 exposant 3), elle-même découpée en

- 4 carrures de 4 mesures

- les mesures étant elles-mêmes à 4 temps... avec (pas toujours) des double-croches dedans).

- et enfin, un retour de la première section, cette fois en blanches comme initialement, à ceci près que les 7 carrures sont maintenant inversées :

- 1 carrure de 2 blanches plus 3 blanches plus 2 blanches, puis

- 3 carrures de 3 blanches plus 4 blanches, puis

- 3 carrures de 4 blanches plus 3 blanches

En tout, nous avons donc (en nombre de noires par section) : 98 - 81 - 49 - 64 - 98, soit un total de 390 temps. Ce qui est relativement long (et encore, j’avais initialement prévu un dispositif encore plus long, sur sept sections et non cinq), et demande quelques efforts en particulier pour remplir les deux dernières sections : celle à quatre temps ne peut plus jouer sur le côté « éthéré » de celle à trois temps (ce serait du déjà-vu), et la dernière n’est destinée qu’à faire entendre quelque chose qu’on a déjà entendu (ce qui n’a rien d’anormal), mais avec la même longueur, ce qui peut être lassant. J’ai donc essayé d’y introduire quelques variations nouvelles, tout en essayant de trouver ce fameux équilibre entre le prévisible et l’imprévisible que j’évoquai plus haut.

Outre les différences de couleurs intervalliques exposées plus haut, chaque section est polarisée sur des notes différentes selon un plan relativement logique, et en respectant à chaque fois une symétrie intervallique sur l’octave fa - fa' :

-

fapour la première section (la basse du piano donne également dusi, durebet dula) -

soletmibpour la deuxième section, répartis d’une façon « fractale » (nous avons vu que cette deuxième section est découpée en trois fois trois : il y a doncsolpour la première carrure,mibpour la deuxième, puis dans la dernière carrure :solpour la première mesure,mibpour la deuxième, puis dans la dernière mesure :solpour le premier temps,mibpour le deuxième temps, et enfinsolpour le dernier temps) -

laetdodpour la troisième section, l’un servant tour à tour de « dominante » à l’autre -

sipour la quatrième section - et enfin

fapour la cinquième section.

On retrouve ici le déséquilibre que j’avouais craindre à l’instant : toutes les sections s’organisent autour de deux notes polaires... sauf les deux dernières sections, qui sont également les plus dispensables. J’ai bien peur qu’un sentiment de longueur inutile ne se perçoive dans les dernières pages du morceau, à moins que le feu d’artifice de virtuosité tourbillonnante ne fonctionne suffisamment bien pour maintenir la tension des interprètes... et l’attention des auditeurs.

Ça tombe bien : si j’en crois mon Dictionnaire Historique, le mot « saucisson » est également utilisé pour désigner... une fusée de feu d’artifice.

Bonne lecture !

Valentin.

[Le Site]

[Le Site] Danses Kàla

Danses Kàla