Dix ans jour pour jour après une petite pièce du nom de Ballade pour un mois de mai pour flûte et piano, voici une nouvelle pièce plus développée consacrée aux mêmes instruments. D’une écriture plus complexe et plus austère, elle est également d’un degré de difficulté instrumentale plus élevé.

Cette pièce n’a jamais été créée1.

Historique.

[Cliquez pour déplier.]

L’histoire de cette partition remonte au mois de mai 2003. Ou plus exactement, juin 2003 : je venais alors de rédiger une partition pour l’anniversaire de ma petite amie, qui fêtait (à sa manière, c’est-à-dire pas du tout) ses vingt ans. L’écriture de cette partition m’avait demandé beaucoup de temps et de concentration, et je m’estimais plutôt satisfait du résultat — satisfaction un peu coupable, car j’avais désormais une conscience aigüe de l’aspect involontairement passéiste, sinon incurablement réactionnaire, de ma propre écriture.

Pour autant, si attachante soit-elle, écrire une petite pièce de quelques minutes n’a rien d’un exploit impressionnant, et j’étais en quête d’alibis pour ravigorer mon amour-propre : par exemple, considérer cette petite pièce relativement inoffensive comme un second mouvement de Sonate, et rédiger deux autres partitions grandioses qui l’encadreraient glorieusement, feraient oublier sa médiocrité et affirmeraient une bonne fois pour toute ma toute-puissance d’Auteur : on allait voir ce qu’on allait voir.

Et : on ne vit rien du tout. En juillet 2003, je rédigeai une page de ce qui pourrait servir de premier mouvement : toujours en partant du mi - fa déjà évoqué, mais cette fois sur un ton épique et spectaculaire, virtuose et tonitruant. Je ne saurais dire si c’est par manque de courage ou de conviction que je n’allai pas plus loin ; je fus tenté à quelques reprises, au cours des années suivantes, de reprendre ce projet mais il resta lettre morte2.

Avance rapide de dix ans ; même décor, mêmes personnages. Début 2013, mon emploi du temps se partage (jusqu’à l’empêtrement) entre l’accompagnement de cours de danse et les répétitions du spectacle Chant’Oulipo, ce qui me fait deux raisons urgentes de reconstituer un peu de mon amour-propre ; par ailleurs approche l’anniversaire de ma femme (nous ne sommes pas mariés mais au bout d’un certain temps l’expression « petite amie » tend à perdre de son adéquation) — laquelle atteint donc maintenant (à sa manière, c’est-à-dire sombrement) ses trente ans. Bref, l’heure de la Sonate... a sonné.

Troisième mouvement.

[Cliquez pour déplier.]

Avertissement : comme toujours, les quelques indications qui suivent ne sont livrées qu’à titre de curiosité, et ne sont pas nécessaires à la compréhension de la partition !

C’est donc nourri de l’idée de conserver la petite pièce de 2003 que je commençai à tenter d’envisager deux mouvements qui l’encadreraient en s’appuyant sur le même matériel mélodique et harmonique : mi fa, pseudo-spectres, gestes mélodiques expressifs et écriture concertante « brahmsienne », architecture sur les nombres 3 et 7... Et même au-delà : contrairement à l’attitude qui m’avait animé dix ans auparavant, je n’avais plus envie de faire oublier le caractère sobre et expressif de cette partition, mais au contraire de le retrouver et de le cultiver. Là où, autrefois, chaque partition que j’écrivais se devait de constituer un morceau de bravoure, impressionnant et séduisant, de nombreuses années passées à tenter de vendre mes travaux et à chercher en vain des commandes, m’ont habitué à l’éventualité sans cesse confirmée que, fondamentalement, ce que j’écris n’intéresse que moi.

Non pas que je n’aie plus rien à prouver : comme toutes mes partitions, cette pièce, nous le verrons plus bas, est encore le n-ième récit de mes questionnements sur ma propre légitimité, la valeur de ce que j’écris et en particulier sa contemporanéité. Questionnement qui n’a pu se faire que plus pressant au fil des années, à mesure que s’estompait l’excuse de l’âge : écrire de façon peu courageuse lorsque l’on a moins de quinze ou vingt ans est bien pardonnable, surtout lorsque le résultat présente des aspects séduisants ; mais une fois sorti des « pièces de jeunesse », cela devient nettement moins sympathique.

C’est dans cet exact état d’esprit que j’ai rédigé, entre 2009 et 2012, ma Première sonate pour piano que j’ai surnommée, en toute sincérité quoique non sans susciter quelques haussements de sourcil, « sonate de vieux con ». Son premier mouvement, en particulier, est d’une écriture austère où l’humour n’a aucune place — typiquement le genre de partition que je déteste déchiffrer ou entendre — je suis pianiste et auditeur bien avant d’écrire de la musique. De fait, on pourra observer un certain parallélisme entre cette partition et la présente Sonate :

Outre sa grande simplicité rythmique3, le langage reste ici dans ce que je nomme des « tons blancs » (qui suivraient les touches blanches lorsqu’on joue sur un clavier de piano), un peu dans l’esprit de Prokofiev : « Le ton de do majeur, écrit Francis Poulenc dans un livre extraordinaire, a toujours été cher à Prokofiev. Je ne sais plus qui a surnommé Prokofiev `le poète des touches blanches’. C’est exact. » Poulenc et Prokofiev : on le voit, je ne me réfère guère aux compositeurs de la deuxième moitié du XXe siècle (à part Ligeti, de temps à autre).

Cheminement

Même si ma petite pièce de 2003 était construite, dans la plupart des sections, de façon très raisonnée et avec une certaine rigueur formelle, j’en gardais le sentiment d’une pièce très spontanée et expressive, écrite relativement rapidement (à l’époque, travailler un mois et demi sur une pièce de six minutes me semblait considérable ; après avoir mis, avec ma Sonate pour piano, plus de trois ans pour publier une partition d’une vingtaine de minutes, c’est avec nostalgie que je repense aujourd’hui à cette époque). J’avais donc envie de revenir à un pareil degré d’expressivité, en quête d’une écriture touchante et attachante. (Nous verrons bientôt qu’il en fut tout autrement — mais n’anticipons pas.)

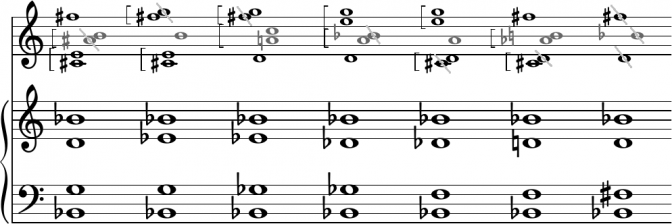

Mon premier réflexe fut d’écrire :

Cela n’a l’air de rien, mais à la flûte traversière ces deux notes sont chargées d’expressivité. Tout d’abord elles se trouvent dans le registre grave, qui peut être soit très chaleureux soit inquiétant ; ensuite la liaison indique ici non seulement une articulation mais également un certain soutien du souffle, ce registre consommant beaucoup d’air.

Développons le geste :

On passe de deux notes à trois, ce qui peut laisser envisager une progression arithmétique ; de plus le mouvement mélodique ascendant est également un embrayeur expressif. Pour continuer à développer, il faut donc déterminer deux politiques : celle de la structuration rythmique (vais-je continuer avec quatre notes, puis cinq ? ou bien vais-je adopter une suite de Fibonacci avec cinq notes, puis huit ?), et celle des hauteurs (vais-je continuer sur des mouvements purement chromatiques ? ou encore introduire progressivement du mode 2 ?).

Dès lors, nous commençons à savoir un peu plus clairement où l’on va.

Après quelques tentatives, voilà où j’avais abouti. Les montées de flûte suivent un élargissement intervallique progressif, suivi d’une descente en réduction (soit, en nombre de demi-tons, +1 +2 +3 +3 -2 -1), et le nombre de notes de chaque groupe augmente selon la suite arithmétique des entiers premiers. Tout cela laissait envisager l’entrée de nouvelles voix, et une écriture polyphonique en développements horizontaux : en un mot, tout cela appelait la fugue.

Seul petit inconvénient : la fugue, elle avait déjà été écrite.

Chacun son snobisme : quand on me parle de fugue, l’image qui me vient à l’esprit n’est pas celle d’un père de famille teuton bien en chair, dont par ailleurs je me désintéresse toujours plus résolument, mais celle d’un hongrois anti-fasciste et souffreteux. La fugue chromatique de la Musique pour cordes, célesta et percussions est pour moi le modèle indépassé de l’expressivité atonale (ou de ce que j’appelle parfois, en parallèle avec la peinture, abstraction lyrique).

Donc bref, me voilà parti pour écrire une fugue atonale construite sur des motifs chromatiques en augmentation et dans un caractère plus ou moins recueilli, exactement comme celle de Bartók quoiqu’en nécessairement moins bien — et, léger détail, presque 80 ans plus tard. Ça c’est du contemporain !

Et pourtant — et pourtant, c’était exactement cela que j’avais envie d’écrire. Cela, et rien d’autre. Pour moi qui me demande toujours, en toute situation, où est l’attitude la plus courageuse à avoir, impossible de trancher, dans la situation présente, s’il eût été plus courageux de ne point céder à mes envies de reproduire en moins bien des musiques du siècle passé, ou bien de faire face à mes propres obsessions et d’assumer mes goûts surannés. Je finis par adopter, au terme d’une longue réflexion, la même réponse que d’habitude et la seule qui englobe entièrement la situation dans toute son ambivalence :

Zut.

Structure

La suite des nombres premiers gouverne donc la partition, à un niveau local (les groupes de notes, comme nous l’avons vu — encore que ce ne sont ici que des nombres « apparents », puisqu’un demi-soupir s’y ajoute à chaque fois et fausse donc les comptes) mais également macroscopique : les différents évènements importants (tels que les entrées des différentes voix) prennent place à des points déterminés par ces nombres.

Se pose alors le problème inhérent à toute suite de ce type, dont les nombres tendent à s’espacer progressivement : la musique a sa propre logique, et les évènements musicaux ne peuvent pas être trop éloignés les uns des autres. De plus, il faut également tenir compte de la fatigue auditive du spectateur (et de l’interprète !), qui tend à croître au fil du mouvement — de ce fait, l’on privilégiera plutôt une suite décroissante, qui accélère les évènements plutôt que de les ralentir. C’est, du reste, ce qui se pratique depuis des siècles, avec dans l’écriture verticale la notion de fréquence harmonique (le rythme auquel se succèdent les accords) et dans l’écriture horizontale ce que l’on nomme la strette et qui vient en général vers la fin des fugues.

Aussi ai-je fini par structurer ce mouvement autour de plusieurs séries de nombres premiers : deux décroissantes, et une croissante. Je recopie ici (en tentant de m’y retrouver moi-même) le tableau qui s’est peu à peu constitué dans mon cahier, et dont la ligne du bas désigne le nombre de temps (noires) écoulés depuis le début du mouvement :

| A | 41 | 37 | 31 | 29 | 23 | 19 | 17 | 13 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| B | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 37 | 41 | ||||||||||||||

| C | 41 | 37 | 31 | 29 | 23 | 19 | 17 | ||||||||||||||||

| Temps | 11 | 24 | 41 | 60 | 78 | 83 | 109 | 112 | 119 | 138 | 143 | 150 | 161 | 179 | 180 | 197 | 202 | 210 | 221 | 228 | 233 | 236 | 238 |

La progression comporte quelques particularités intéressantes (par exemple quelques rencontres entre les schémas A et B) ; pour des raisons de brièveté toutefois, l’on ne va jamais très loin dans la suite de nombres (le plus élevé est 41, même pas 42) ; quant à traduire ces nombres par quelque chose qui fasse sens dans la partition, il ne me fallut pas longtemps pour réaliser que c’était un luxe que je ne pourrais me permettre : la flûte n’a qu’un seul souffle, le piano n’a que deux mains, et chacun était déjà très vite poussé aux limites de ses capacités.

Un mot à ce sujet : la partie de piano de ce mouvement est probablement l’une des plus complexes que j’aie jamais éditées ; les mains passent leur temps à se démultiplier, à faire passer un contrepoint chromatique interne, à arpéger des notes hors d’atteinte. J’aimerais toutefois me dire que cette partition est malgré tout pensée de façon très idiomatique pour le piano et évoquera moins le pensum harassant que sont les partitions polyphoniques de Bach4, que le bonheur stimulant des œuvres de Prokofiev. Une autre référence en matière d’écriture pianistique polyphonique sur des registres multiples est à chercher dans les Études pour piano de Ligeti, à qui j’ai d’ailleurs pensé tout particulièrement à quelques endroits : accords un peu jazz mesures 20-21, forte dans le suraigu mesures 31-32 pendant que la main gauche reste mezzo piano. Quant à la partie de flûte, elle constitue plutôt une récapitulation des mouvements précédents, que nous allons voir ci-dessous.

Un corollaire du tableau ci-dessus est que la pièce ne comporte pas de sections clairement délimitées et identifiables : pendant qu’un nouveau geste commence, tous les autres continuent, se superposent et se mélangent en ce qu’on pourrait qualifier de « tuilage » et que j’ai surnommé autrefois matte painting. De là vient l’aspect labyrinthique du mouvement, mais également de sa dépolarisation des hauteurs : le mi sert souvent de note de départ, mais également le si bémol, voire à l’occasion le sol ou le do dièse. Cette écriture reste en apesanteur, et j’espère tout au plus que l’on entendra quand même, de loin en loin, quelques couleurs harmoniques intéressantes quoique d’apparence fortuite. Il est tout de même assez inhabituel de terminer une Sonate sur un mouvement aussi lent et austère ; je reviendrai plus bas sur ce choix qui s’est plus ou moins imposé à moi et dans lequel je ne parviens pas à me reconnaître.

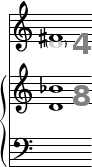

Restait à savoir de quelle façon orthographier cette suite ininterrompue de noires et de croches (pour ne rien dire des triolets) ; afin d’ôter de la complexité partout où je le pouvais, je choisis d’adopter des mesures à 4/4, les plus naturelles pour nous instrumentistes occidentaux (si tant est que l’on considère que l’Occident s’arrête avant l’Espagne). Je tentai un bref moment d’écrire avec des mesures à sept temps, comme dans les deux autres mouvements, mais la saine panique qui s’empara de moi lorsque j’essayai de déchiffrer moi-même la partie de piano ainsi orthographiée, mit un frein à mes vues de l’esprit. Cette métrique à quatre temps doit donc être considérée comme celle des Études de Ligeti : les barres de mesure ne servent que de repères et n’ont aucune signification structurelle.

Deuxième mouvement

[Cliquez pour déplier.]

Un jeudi après-midi en février 2013, dans un couloir du conservatoire de Montreuil, je trouvai une feuille de cahier (petit format, grands carreaux) sur le sol. J’avais précisément une heure et demie à tuer avant de retourner accompagner des cours de danse ; et une table se trouvait là, dans le couloir désert. Je m’assis et écrivis un peu ce qui me passait par la tête : c’était l’accord introductif de la chanson Barcelona, dans la comédie musicale américaine Company à laquelle j’avais consacré, ces trois dernières années, un fort long essai.

La structure

Je fus tenté, dans un premier temps, de répéter cet accord en syncopes :

... c’était trop facile. Je devais chercher (un peu comme dans la partie de piano de ma troisième Danse Kàla, qui repose d’ailleurs en partie sur les mêmes notes) une façon de suggérer la syncope : ce serait une mesure à 7/8.

Et il y en aurait, euh... sept en tout. Ah zut, c’est un peu court. Bon, alors deux fois sept. Oui, mais que vient faire le chiffre deux dans cette affaire ? Rien ne le justifie (si encore c’était du trois)... Bon, alors des mesures à 7/4, qui durent deux fois plus longtemps comme ça il suffit d’en mettre sept et non quatorze. Ni vu ni connu.

Fort bien. Des carrures de sept mesures à sept temps — où as-tu déjà vu ça ? Ah oui, le premier mouvement de cette Sonate pour flûte que tu es censé être en train d’écrire (voir ci-dessous) plutôt que de faire des gribouillis sur une table dans le couloir du conservatoire. Bon, toujours le chiffre sept ; on n’aura qu’à dire que « cela illustre la cohérence de la pensée formelle de l’auteur », ce sera quand même plus classe que « ça sent la grosse ficelle ». Reste la question : combien de carrures ? On ne va quand même pas en faire sept, c’est long et gonflant — ce Premier mouvement l’a amplement montré.

Oui, mais. Si ce n’est pas sept, il faut que ce soit trois. Au nom de quoi ? De rien, c’est comme ça. Fort bien, donc : trois carrures de sept mesures, c’est dit — attends un instant. Trois fois sept... Tu te proposes d’écrire glorieusement un morceau de : vingt-et-une mesures ? Ce n’est pas sérieux, on va te rire au nez.

Même des mesures longues, à 7/4 ?

Même des mesures longues. Même à 7/4.

Il faut donc trouver un moyen de développer tout ça. Et si j’ajoutais des sections de transition, entre les trois grandes parties de sept mesures chacune ? Des sections plus courtes, bien sûr : par exemple, non pas de sept mesures, mais... euh, ce n’est pas comme si j’avais le choix : si ce n’est pas sept, ce sera trois.

Et voilà donc le plan de cette pièce, en nombre de mesures :

7+3+7+3+7Total : vingt-sept. Bon, ce n’est pas encore très glorieux, mais c’est déjà un peu moins ridicule, vingt-sept. Cherchons des justifications : c’est un nombre premier un cube parfait5 et puis en plus c’est un nombre qui s’écrit avec le chiffre sept... Avec un peu de chance, ça pourra même donner l’impression que c’est calculé exprès.

L’harmonie

Bon, toujours est-il que je me retrouve avec cet accord dont je ne sais pas trop quoi faire, moi :

Un accord parfait. De Sol mineur. La honte absolue. On se croirait en 1830, les gens vont me prendre pour un sale réactionnaire de 95 ans. En plus il n’est même pas correctement fichu cet accord, n’importe quel étudiant de première année te dira qu’on ne double pas la basse d’un accord du premier renversement, tu pourras toujours te retrancher derrière le deuxième mouvement du quatuor « La Jeune fille et la Mort » de Schubert (mesure 10 : coucou, un accord de Sol mineur renversé et doublé !), mais ça reste quand même faiblard.

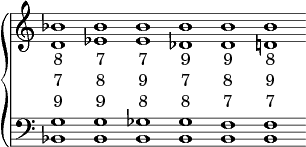

Et si on le faisait passer, cet accord, comme le produit tout à fait involontaire d’un calcul purement mathématique ? Voyons, quels sont les intervalles entre les notes ? Comptons les demi-tons :

Hmm, 7 - 8 - 9, intéressant. Autant tu dis « j’ai écrit un morceau en Sol mineur » tout le monde hausse les épaules, autant tu dis « j’ai écrit un morceau sur une suite arithmétique fondée sur 7-8-9 », c’est déjà plus présentable. (Pas autant que le spectre acoustique, la section d’or ou les nombres de Mersenne, mais bon, on fait avec ce qu’on a.) Et d’ailleurs, on peut sûrement les intervertir de plusieurs façons :

Magnifique, tout un tas d’accords parfaits totalement ringards mais entièrement justifiables par un alibi mathématique/combinatoire/oumupien ! Je pourrai même jouer sur la progression arithmétique entre les différents accords : dans un sens, dans un autre, dans l’ordre ou le désordre, répandus sur 24 demi-tons (deux octaves) comme ici ou regroupés sur une seule octave, etc. Sauf que... zut, il n’y en a que six.

Pas sept.

(soupir) Bon, pas grave, je rajouterai discrètement un accord de quinte augmentée (8 - 8 - 8) et le tour sera joué... Et pour ne pas rester confiné dans ces accords, je pourrai toujours me rabattre sur des échelles non-octaviantes (par exemple mesure 16, sur 5 - 6 - 7) ou des pseudo-spectres : après tout, tout cela repose sur la suite des entiers naturels hein, bonnet blanc et dent pour dent !

La mélodie

Comment ça, « la mélodie » ? J’écris un mouvement de Sonate pour flûte et c’est seulement maintenant que je me dis, ah tiens, il faudrait peut-être rajouter une mélodie sur tout ça ? Quel professionnalisme.

Et d’abord, qu’est-ce que cette partition ? Qu’est-ce que je crois être en train de faire, au juste ? C’est un mouvement lent, indéniablement — mais j’ai déjà un mouvement lent, à savoir cette vieille partition dont je rebats mes propres oreilles depuis dix ans.

... Et puis par là-dessus je me suis mis à écrire : une fugue (je vous demande un peu : une fugue) chromatique et atonale, lente et interminable. Je me suis dis tiens, ça pourrait faire un premier mouvement.

... Mais entretemps j’ai commencé une nouvelle partition, elle aussi lente et solennelle, avec des mesures à 7/4, des gammes qui montent en croche,... et je me suis dit tiens, ça ferait un meilleur premier mouvement que ma fugue-interminable.

Avec cette nouvelle partition entamée dans le couloir, ça me fait donc non pas deux, non pas trois mais QUATRE mouvements lents de cette fichue Sonate.

Passe encore pour le premier mouvement, ce n’est pas grave si c’est un peu recueilli/solennel (j’ai déjà fait le coup). Quant au deuxième mouvement, c’est effectivement un mouvement lent, c’est la tradition qui veut ça, admettons. Mais pour le dernier mouvement, celui qui est censé réveiller les gens et les faire applaudir, il faudrait vraiment, vraiment, que je rédige un petit truc marrant-primesautier-virtuose. On ne va pas les laisser sur cette impression là, quand même.

Les gens.

Oui mais quelles gens, au fond ? Ça impliquerait au moins deux personnes qui joueraient ma musique, et au moins une personne pour écouter les deux précédentes : tant de monde alors que depuis plusieurs années j’ai quand même pu remarquer que, au fond, ce que j’écris n’intéresse qu’une personne. Moi.

(Et encore.)

Alors ? Alors j’écris ce que je veux. Tant pis. Et si je veux faire trois mouvements lents, tant pis. Et si je veux finir par une fugue tordue et interminable : tant pis. (De toute façon je n’ai plus le choix.)

Et si je veux mettre au milieu des deux autres cette nouvelle partition de vingt-et-sept mesures, qui n’a rien à voir avec le reste et ne commence même pas par du mi et du fa, eh bien, tant pis. Les deuxièmes mouvements qui ne ressemblent à rien, ça existe, il n’y a qu’à voir l’opus 111 de Schumann (ce n’est pas une Sonate, mais : je me comprends).

Et, si je finis par éjecter de cette Sonate « la » fameuse petite pièce sans laquelle rien de tout cela n’aurait existé, celle qui fournit tout le matériel thématique, harmonique, mélodique — tant pis. On n’aura qu’à la jouer séparément. (Ou : ne pas plus la jouer que le reste de mes partitions, cf plus haut.)

Et ce même si je suis cette même personne qui à l’âge de dix-sept ans annonçait crânement : « le jour où j’écrirai un concerto, je passerai directement du premier au troisième mouvement. Les mouvements lents, ça sert à rien et ça fait chier tout le monde. » Tant pis.

La seule chose qui est sûre : c’est que. Là, maintenant, tout de suite. Peut-être parce que je n’ai plus dix-sept ans mais vingt-neuf (on n’est pas sérieux quand on a vingt-neuf ans). Peut-être parce que c’est une période sombre, je ne sais pas, tant pis. Mais ce dont je suis sûr : je n’ai aucune envie d’écrire un truc marrant et primesautier.

Donc, la mélodie...

La mélodie, on n’a qu’à l’appuyer sur des notes complémentaires de l’accord du piano. Par exemple si le piano fait du 8 (une sixte mineure), la flûte peut donner le 4 (la tierce majeure) :

Et si le piano fait un nombre impair ? Euh... je n’ai qu’à le diviser par trois au lieu de deux : 9 (la sixte majeure) donne 3 puis 6 (deux tierces mineures empilées). Et si c’est un nombre premier ? Voyons voir... La flûte n’à qu’à faire les deux notes du milieu dans ce cas (par exemple 3 et 4 si le nombre est 7) — de toute façon je me rendrai très vite compte que ce n’est pas un problème, mais n’anticipons pas.

Me voilà avec cinq notes complémentaires pour chaque accord ; enlevons les doublons — les notes déjà données par le piano — et il n’en reste plus que quatre (tous les paquets d’un demi-ton, causés par les quintes du piano, disparaissent) :

Et là, on commence à avoir de quoi faire. De jolies mélodies que c’en est une merveille, avec en plus la possibilité d‘utiliser toutes les douze notes du tempérament un même nombre de fois, ce qu’à l’Oumupo « on » (c’est-à-dire moi) nomme équité statistique, ou sérialisme détendu, c’est selon.

L’intérêt d’utiliser des notes « complémentaires », qui ne figurent pas dans les accords du piano mais sont néanmoins dictées par iceux, c’est qu’on obtient ainsi une mélodie très abstraite et difficilement polarisable, et malgré tout assez chantante. On peut ainsi penser au début un peu étrange de la Naive And Sentimental Music de John Adams (également sur des accords répétés mais pas avec des notes complémentaires). Ou pour prendre un autre exemple, tout à fait au hasard : je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a de fort jolies mélodies abstraites dans une petite pièce pour flûte et piano datée de mai 2003. Tellement réussies que je m’empresse de les recycler (comparez ainsi les mesures 8-9 de la pièce précitée et la mesure 5 du présent mouvement, quoique reformulée pour répondre à la contrainte d’équité statistique).

La première transition (mesures 7 à 9) est une simple progression sur une échelle 4-5-6 non-octaviante ; la deuxième grande section se construit, nous l’avons vu, sur des progressions d’accords parfaits ou des échelles intervalliques de type n ; n+1 ; n+2, avec des guirlandes dans l’aigu du piano (procédé sur lequel je reviendrai plus bas). La deuxième transition (mesures 18 à 20) sert de contraste avec l’atmosphère très éthérée du mouvement et permet de réveiller un peu l’auditeur avant la réexposition mesure 21. À l’origine (lorsque le mouvement était encore orthographié à 7/8) cette dernière grande section devait être deux fois plus courte (une seule carrure de sept mesures à 7/8, au lieu de deux pour l’exposition) ; ce n’est que tardivement (et après avoir ajouté les bamboo tones que nous allons détailler plus bas) que j’ai fini par accepter de la rallonger, et de donner plus de place aux silences : le spectateur peut ici se rendormir.

Écritures instrumentales

Autant le dire : je ne suis en général pas fan des modes de jeu instrumentaux non-standard. Souffler dans son violon, s’asseoir sur son clavier, éternuer dans sa trompette... Très peu pour moi ; c’est le genre d’effet qui est amusant une fois lorsqu’on le découvre, puis que des douzaines centaines de compositeurs s’empressent d’utiliser parce que cela montre à quel point ils sont Authentiquement Contemporains®, et à ce stade ça n’a plus rien d’intéressant ; bien au contraire, cela rend le métier d’instrumentiste chaque jour un peu plus insupportable et cela achève de détourner plusieurs générations d’élèves de la musique savante récente. L’on m’objectera qu’avec de pareils raisonnements j’aurais censuré la moitié du répertoire de Monteverdi et que l‘on n’aurait jamais découvert le pizzicato et le col legno et que ce serait bien dommage : l’on aura pleinement raison. Mais disons tout simplement que dans la plupart des cas que j’ai pu rencontrer, la complexité instrumentale n’est qu’un artifice destiné à masquer la pauvreté fondamentale du discours musical sous-jacent.

Ce qui m’amène à la présente partition. Un matin alors que j’avais achevé de LilyPonder ma partition et que je m’employais à ajouter les liaisons et nuances, je m’interrogeai sur les indications à ajouter dans la partie de flûte. Je n’ignorais pas qu’il existait des effets intéressants et relativement accessibles en matière d’harmoniques et de glissando (nous y reviendrons) ; cependant je cherchais, sans parvenir à le nommer, un certain effet dans le registre grave de la flûte (c’est ce que je finis par désigner, nous le verrons, comme « sons éoliens mixtes »). Commençant à arpenter le Web, j’en vins à tomber sur des sites de plus en plus en plus (en plus intéressants6, jusqu’à enfin aboutir à la référence définitive : For The Contemporary Flutist, recueil de douze études par Wil Offermans qui, depuis sa parution en 1992, récapitule et enseigne tout ce qu’il y a à savoir sur les pratiques instrumentales non-standard de la flûte traversière Boehm. Recueil qui n’est évidemment pas disponible librement en ligne (du moins, ahem, pas officiellement) ; je me suis donc empressé de le télécharger illégad’en faire l’acquisition et d’attendre plusieurs jours sa livraison avant d’être sûr qu’il s’agissait bien de quelque chose d’intéressant pour moi. Du reste, je vous interdis formellement de cliquer sur ce lien !

Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce livre, c’est l’étude numéro quatre : Bamboo Tones. Au moyen de doigtés alternatifs (impliquant notamment l’espace creux au centre des plateaux) , Wil Offermans parvient très ingénieusement à imiter, avec une flûte occidentale tout à fait ordinaire, le son des flûtes traditionnelles en bambou que l’on peut trouver aussi bien en Inde qu’en extrême-Orient ou en Amérique du Sud.

Très impressionné par ce dispositif, je me mis en tête de l’utiliser dans ma partition ; je recyclai pour cela quelques-uns des doigtés de Offermans, et en improvisai allègrement d’autres (notamment pour le mi naturel aigu, le mi bémol grave et le si naturel), qui feront probablement hurler de rire n’importe quel flûtiste mais tiendront lieu de placeholders jusqu’à nouvel ordre. En effet, je n’avais aucune intention de changer les hauteurs, dont on a vu qu’elles étaient choisies pour de bonnes (ou mauvaises) raisons. De ce fait, la partition peut très bien être jouée sans doigtés spéciaux, et peut-être même y gagnerait-on, pour peu que l’interprète soit particulièrement attentif à soigner son timbre et son phrasé. Mais je m’en serais voulu de ne pas rendre compte de l’admiration qui m’avait saisie en découvrant ces techniques de jeu. D’ailleurs, cela me permettait de faire usage pour la première fois des diagrammes de doigtés de LilyPond, contribués il y a quelques années par mon collègue Mike Solomon.

... Sont-ce vraiment les seule raisons ? Ne serait-ce pas aussi, à un niveau moins avouable, qu’il y avait là un moyen de contemporanéiser à bon compte ma partition, de lui donner sans trop de tracas cet inimitable look-and-feel inutilement compliqué que se doit d’arborer, depuis trois quarts de siècle, toute partition d’un compositeur voulant être pris au sérieux7 ? Poser la question, c’est y répondre — mais qu’on n’aille pas me le reprocher, hein : songez à Monteverdi !

Premier mouvement

[Cliquez pour déplier.]

Le premier mouvement est composé de 343 temps, soit 7 carrures de 7 mesures à 7 temps. Parcourons-le ensemble, carrure après carrure.

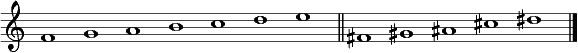

Le motif central de ce mouvement (et son seul élément thématique, en fait) est exposé immédiatement par la flûte : une simple gamme diatonique ascendante, en boucle, sur un intervalle de septième majeure bornée par les notes mi aigu et fa grave — un effet quelque peu étrange, ou du moins dépaysant en regard du langage musical classique que nous avons tous en tête, découle de la couleur modale de la gamme (qui ne suit pas la succession de tons et demi-tons habituelle) et du fait que l’octave est systématiquement évitée : difficile pour l’oreille de trouver une polarité dans cette suite de notes. Je ne pense toutefois pas cette gamme comme un mode (lequel, d’ailleurs ? phrygien ? lydien ?) mais plutôt comme à l’utilisation libre et dépolarisée d’un « ton blanc », comme je l’explique plus haut. De plus, la lenteur du tempo et la douceur de la nuance nous éloignent ici d’une écriture motorique souvent associée aux gammes, comme par exemple dans le démarrage de La tempesta di mare de Vivaldi ou du Mandarin merveilleux de Bartók (où l’on évite également l’octave juste, même si dans ce dernier cas c’est en visant trop large plutôt que pas assez) : ici le motif se joue de façon presque immobile et imperturbable, comme dans un état d’envoûtement ou de catatonie.

C’est dans ce contexte que, une fois l’oreille habituée à ce « ton blanc » de la flûte, entre le piano, dépolarisant encore un peu plus le discours en ne jouant que sur les hauteurs complémentaires — en d’autres termes, sur les touches noires du clavier. La présence du piano permet, discrètement et progressivement, de faire évoluer le discours musical d’un langage apparemment mélodique vers un langage harmonique : lorsque les deux instruments échangeront leur rôle — mesure 8, c’est-à-dire à la deuxième carrure —, le piano ajoutera peu à peu de la pédale, développera ses registres (aigu et surtout grave), et la gamme ascendante deviendra plus loin (à la troisième carrure, mesure 15) un véritable accord arpégé. Pendant ce temps l’écriture de la flûte devient plus dense ; ses valeurs rythmiques diminuent et se complexifient, ses registres se diversifient ainsi que ses modes de jeu (phrasé, lié, détaché, et même un effet que je dénomme « éolien mixte » consistant à laisser délibérément entendre le souffle sur une fin de phrase, comme dans certaines musiques de film des années 1960-70).

Pendant ce temps le piano (toujours en complémentarité de hauteurs avec la flûte) élargit peu à peu ses intervalles : il fait apparaître la séquence d’intervalles 1-2-3, puis 1-2-3-48 et ainsi de suite, jusqu’à produire (dans la troisième carrure, nous l’avons vu) ces accords que je baptise du nom de "pseudo-spectres depuis une dizaine d’années sans avoir jamais trouvé de dénomination moins prétentieuse. Il s’agit ici du même langage harmonique que celui que j’utilisais il y a une dizaine d’années ; les occurrences du motif 1-2-3 font évidemment référence à la Ballade de 2003 (qui était toujours censée, au moment où j’écrivais ces mesures, servir de second mouvement à la sonate), quoique de façon sans doute plus enchevêtrée. Ce n’est d’ailleurs pas la seule référence : les sauts de septième majeure ascendants à la flûte sont le motif central d’une pièce symphonique que je commençai à rédiger à l’été 2003, et que je n’ai jamais terminée faute de trouver une commande. De même, le motif esquissé par la flûte mesure 17 (en ligne brisée de septièmes majeures) est très proche de celui que l’on trouve au centre de la partie lente de mon Concertino pour piano et orchestre d’élèves, rédigé début 2005 (mesure 127, lettre M dans la partition). Comme dans tout passage un peu expansif, la difficulté est de savoir ménager ses effets et j’ai donc recours plus d’une fois au pianissimo subito, notamment pour les écritures de la flûte en harmonique de douzième. J’ai dit plus haut comment ces écritures instrumentales avaient été ajoutées a posteriori ; je ne l’avais pas calculé exprès mais il se trouve que le sol dièse aigu, joué avec le doigté du do dièse médium, est exactement la dernière harmonique que l’on puisse attraper de cette façon ; je ne sais pas ce que donne techniquement l’enchaînement avec le la aigu ordinaire mais cela me semblait poser un défi intéressant à l’interprète éventuel...

Cette troisième carrure est également le moment où les harmonies commencent à prendre racine sur la note sol, qui alternera par la suite avec son triton do dièse — précisément les notes de polarités dans la Ballade de 2003. D’ailleurs, si l’on regarde la progression de la ligne de basse (les notes les plus graves du piano) l’on pourra se rendre compte qu’elles suivent les mêmes intervalles que dans la première carrure de la Ballade — il s’agissait aussi de carrures de sept mesures. Les mêmes intervalles, et la même structure symétrique ; toutefois les proportions du chiasme sont ici inversées.

Centrale dans le mouvement, la quatrième carrure voit la flûte reprendre son motif en gammes ascendantes, peu à peu effiloché (effet que j’ai peut-être emprunté à mon collègue Mike Solomon dans sa chanson Début ?). Le piano donne des résonances graves, sur lesquelles viennent se placer des montées sévères suivant la séquence 1-2-3, geste que j’ai l’impression d’avoir utilisé des centaines de fois mais le seul exemple que je puisse trouver est la mesure 12 dans le deuxième de mes Trois poèmes pour voix et piano, écrits fin 2004. Quant à la présence un peu mystérieuse de la flûte dans l’extrême grave (effet totalement éculé, je m’empresse de la reconnaître) avec son glissando sur le do grave, j’ai probablement dû utiliser ce genre de choses dans mon Trio daté lui aussi de 2003. Bref, on ne se refait pas.

La petite guirlande de notes suraigües au piano qui décore la cinquième carrure (mesure 29 et suivantes) est un « truc » que j’utilise de plus en plus depuis quelques années : l’on se reportera par exemple à la quatrième des Danses Kàla mesure 31 et seq., au troisième mouvement de ma Sonate pour piano mesure 85 et seq. ou à toute la fin de Étoile sans couleur à partir de mesure 285. Pendant longtemps, j’ai eu tendance à privilégier systématiquement les notes graves dans mon écriture : je les jugeais plus naturelles et plus rassurantes que les notes aigües, et d’ailleurs il est bien plus sûr acoustiquement, lorsque l’on rédige l’accompagnement d’une mélodie (ou, plus encore, d’un chant dont il faut que l’on puisse comprendre les paroles), de rester confiné au registre inférieur. Utiliser des instruments aigus était une façon de me « soigner » de ce travers ; et lorsque j’utilisais le registre aigu c’était en général pour des gestes virtuoses et brillants : ainsi commence, par exemple, le Concerto pour piano que j’ai commencé à rédiger à l’âge de douze ans et qui m’occupe encore aujourd’hui épisodiquement.

Cependant, j’ai été frappé lors de la création de mon premier opéra en 2009, par un passage (dernier tableau, mesure 346 et seq.) que j’avais écrit pour être joué très rapidement, et que le chef prit la décision de faire jouer beaucoup plus lentement. Le résultat était à des kilomètres de ce que j’avais imaginé, mais d’une beauté surprenante, abstraite et bien plus poétique. C’est un peu dans cet esprit que se joue la main droite du piano dans la présente Sonate ; évidemment la question se pose alors de savoir si l’accompagnement ne devient pas plus intéressant que ce qui est censé se trouver au premier plan — ici la flûte. Dans cette carrure j’ai choisi d’assumer entièrement le décalage, en écrivant des gestes beaucoup plus nerveux à la flûte, en crescendo constant, tout en comptant sur la différence acoustique (de timbre et surtout de hauteur : comme je l’expliquais plus haut, les sons aigus isolés sortent toujours mieux par-dessus le reste) pour que le piano reste audible même en diminuant jusqu’à une délicatesse presque caricaturale.

Le crescendo de la flûte nous mène donc à la sixième carrure, mesure 36 et suivantes). Cette carrure est orthographiée différemment : plutôt que de tout écrire en triple-croches, ce qui, à 7 temps par mesure, aurait donné 56 notes par mesure (on trouvera une telle écriture dans le deuxième mouvement, mesures 18 à 20), j’ai ici écrit chaque temps dans une mesure séparée (il y a donc 49 mesures au total), tout en augmentant les valeurs écrites, les triple-croches devenant des double-croches (le tempo est doublé, aussi la différence ne s’entend-elle pas). Il s’agit évidemment, et sans surprise ni ambigüité, du point culminant dramatique du morceau. La flûte commence par reprendre les gammes diatoniques du début, plus fort et plus aigu (quand je vous disais qu’il n’y a pas de surprise) ; de même, le piano redonne les touches noires, sous forme percussive. S’ensuivent quelques développements sur ce motif ainsi que sur mi - fa, rien de très original. La flûte monte jusqu’au do dièse suraigu, note difficile à atteindre mais assez couramment employée depuis le XXe siècle (je l’ai moi-même utilisée dans ma petite pièce en trio) ; la plupart des auteurs actuels vont jusqu’au re voire allègrement au-delà mais c’est une limite que je m’empêche de franchir.

Il me semble avoir utilisé dans cette carrure (mais aussi dans d’autres, même si je ne me rappelle plus lesquelles) des règles d’équité statistique pour les hauteurs, en particulier pour la partie de flûte (en excluant le mi et fa du décompte). Enfin, et non que ce soit d’un grand intérêt, la phrase qui suit immédiatement les suraigus, reprend en les mélangeant les notes du motif central de mon Concertino déjà cité :

Enfin, la dernière carrure revient au motif d’ouverture, cette fois au piano — interversion classique s’il en est —, éclairé par le do grave de la flûte (ce qui pourrait laisser suggérer que nous soyons en fait bel et bien dans un contexte de Do majeur). Soulignant un peu plus la forme « en arche », la flûte parcourt maintenant les gammes en descendant, et avec une inversion symétrique des intervalles — ce que dans le grand monde on appellerait « renversement du rétrograde ».

Quelques mots personnels en conclusion9. Lorsque je rencontrai, à l’âge de dix-sept ans, la personne pour qui j’ai maintenant écrit deux partitions de flûte, ni elle ni moi n’étions animés par l’émerveillement habituellement associé à la jeunesse et à une première relation romantique. Notre principale pensée était plutôt en forme de compte à rebours : combien de temps s’écoulera-t-il avant que cette relation n’explose ou ne parte insensiblement en capilotade ? (Elle avait parié sur quarante-huit heures ; plus optimiste, j’estimais que deux ans représentait le maximum statistiquement envisageable. C’était il y a près de douze ans, et aujourd’hui nos pronostics respectifs n’ont pas changé.) Tout est voué à disparaître ; sans doute notre génération en a-t-elle une conscience plus aigüe. À l’âge que j’ai aujourd’hui, ma grand-mère avait déjà trois enfants et ma mère deux ; ma femme et moi en sommes encore à chercher l’indice d’une place dans la société, une place certes pas définitive mais ne serait-ce que définissable. Entrer enfin dans ce que l’on appelait encore jadis, me semble-t-il, l’âge adulte ; à chaque année qui s’écoule il me semble guetter le signe que j’ai fini de grandir et commencé à vieillir : cessé d’attendre pour cesser d’être déçu. Mais le mouvement des ans semble ne changer jamais : il apporte quelque désillusion, et draine un peu d’espoir. Nous persistons à lui survivre sans trop nous demander pourquoi.

Mettre en regard ces deux partitions et ces deux périodes de ma vie est à ce titre assez vertigineux : ayant perdu en humour et en forces vives ce que j’ai (peut-être, et encore) gagné en maîtrise, je relis avec perplexité ce que j’écris aujourd’hui sans y retrouver la personne que j’étais et qu’il me semble pourtant toujours être ; c’est comme regarder dans le miroir terni d’une pièce aux volets fermés dans laquelle je serais resté claustré dix ans sans m’en rendre compte, devant un gâteau d’anniversaire depuis longtemps défraîchi. Non que le monde ait été moins désespérant à l’époque où je le découvrais — mais sans doute ma lassitude était elle alors mieux compensée par ma pratique intensive de l’ironie et ma sainte horreur des postures de poète-maudit. Ni l’une ni l’autre ne m’ont quitté aujourd’hui : seule la lassitude croît.

Ou bien, peut-être traversons-nous aujourd’hui une période sombre.

Bonne lecture !

Valentin.

[Le Site]

[Le Site] Sonate pour un mois de mai

Sonate pour un mois de mai